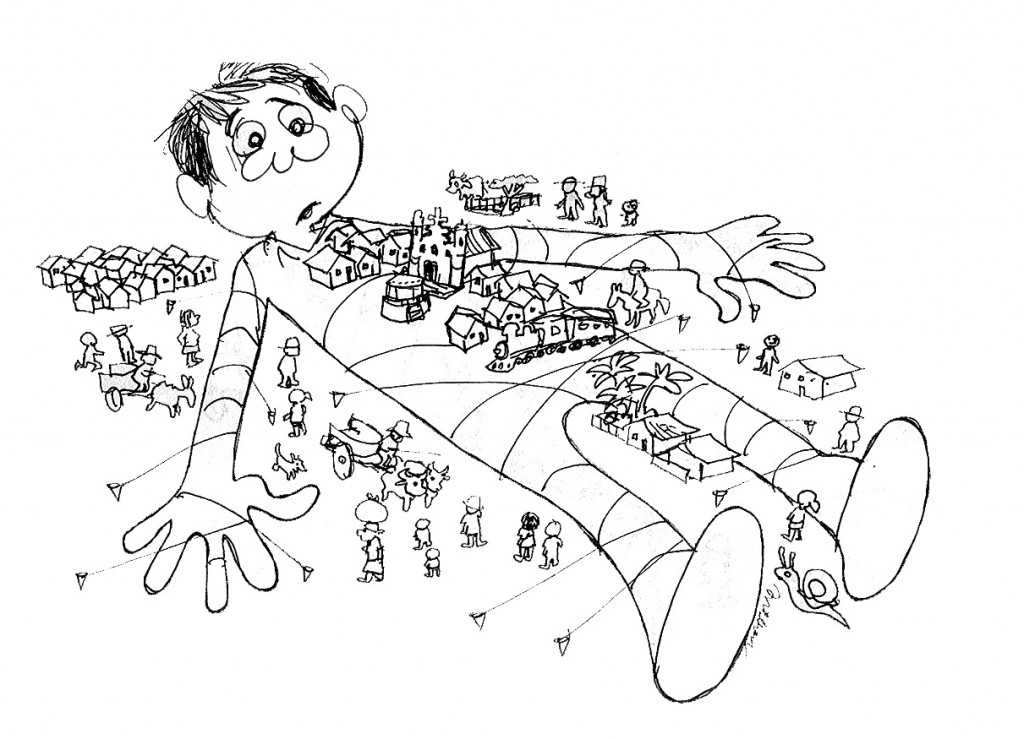

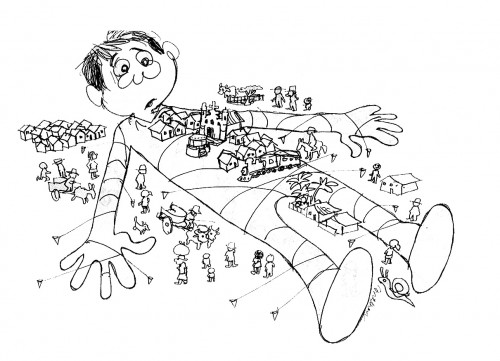

En la última década del último milenio, después de haber trabajado en varios canteros de obras de grandes constructoras en lugares aislados, estaba con una buena reserva de dinero y ayudado también con la venta de algunos inmuebles que adquirí en la capital, decidí volver a mi pequeña ciudad de interior.

Feliz de la vida, me vanagloriaba: ahora voy a tener vida, gente simple y buena va a saludarme, yo con mi experiencia voy a ser amigo de los vecinos, participar de la vida en comunidad, vamos a hacer una de las más bellas ciudades para vivir.

Al principio preferí arrendar una casa hasta conocer mejor la ciudad de donde saldría hace un cuarto de siglo. Apenas llegué me asusté con el valor que me pidieron por el arriendo. ¿Resistir cómo? No existían muchas casas disponibles. “Fue suerte”, me dijeron los parientes “encontrar una casa tan buena a mi disposición”. En seguida necesitaba una empleada, pues mi hijo había nacido hace pocos días. Las que aparecieron pedían tres sueldos mínimos. En ese caso, como el inmueble poseía un cuarto de servicios, preferí llevar a una joven de la capital a quien le pagaba la mitad de lo que me pidieron las trabajadoras locales.

Sería posible relacionar una decena de servicios y materiales en que tuve que pagar un valor equivalente al doble del que estaba acostumbrado a pagar en la capital. Compré un establecimiento comercial e intenté capacitar a las vendedoras. Seleccioné a unas jóvenes con enseñanza media completa, pero hablaban un portugués tan precario que me sentí desanimado a capacitarlas para el atendimiento de clientes.

Por otro lado, llovía gente a mi tienda para pedir contribuciones financieras para todas las causas imaginables. Basta decir que era el primer año del carnaval que más tarde se hizo famoso en todo Brasil y yo fui uno de los mayores patrocinadores del evento.

La ciudad, en virtud de los caminos de tierra que la cercaban, quedaba envuelta por una camada de un fino polvo rojo. Aparte de ensuciar la casa, objetos y ropas, enfermaba a las personas. Cuando busqué un médico para mi hijo, que se resfriaba continuamente, no encontré en la ciudad un especialista en pediatría. Los médicos eran más queridos y afamados no por sus hechos heroicos de atendimiento sin recursos, sino por su simplicidad natural o por mezclarse en los grupos de bebida.

Al hacer compras para abastecer la casa me limitaba a los pocos productos y marcas existentes. Aún recuerdo algunas veces que buscaba frutas, raíces y verduras y las personas se reían de mí, cuando me lanzaban a la cara: “abra los ojos, usted está en el interior y no en la capital”.

A pesar del acceso a los mismos medios de información que tenemos en la capital, no encontraba con quién entablar una conversa. El cine había dejado de existir hace poco tiempo, teatro ni pensar. Musicalmente, todavía podíamos oír los cantores e instrumentistas locales de calidad razonable para aquella gente simple. Me acuerdo que en otra época y lugar, me presentaron al gran João do Vale en un bar, junto a algunos bebedores que se identificaban con él.

Hice un asado para conmemorar el bautizo de mi hijo. Logré que fuese mi amigo Alisson que vivía hace años en la capital con su padre, lo que fue una atención especial. Intenté invitar a algunos conocidos, pero tuve que adaptarme al horario más conveniente, fuera de las novelas famosas de la TV. Hice amistad con una joven con quien me identifiqué en la búsqueda de la valorización de la artesanía local. Conversamos con el alcalde y algunos concejales sin obtener ni comprensión ni apoyo.

Me acordé del caso de un ex profesor de Sorbonne que al jubilarse tuvo también el sueño de irse a vivir al interior. Después de pasar por todo lo que yo pasé y mucho más en Francia, su país, volvió a Paris y escribió un libro: “La mer de la provence”, en donde usaba el doble sentido de la expresión para criticar la dulce ilusión de volver a los orígenes.

Deshice el contrato de arriendo, di o vendí todo lo que había adquirido para vivir allí y volví a la capital. En seguida, mi hermano más joven, con sus risas maliciosas, me contó una pequeña historia para reforzar mi punto de vista sobre la gente nueva que habitaba la ciudad en donde nací.

Según él, Enok, un excelente barbero de una ciudad relativamente mayor, en un paseo a aquella localidad, conoció a una linda muchacha, Neuza, y luego pidió su mano. La boda fue simple pero bastante concurrida, ya que el hermano de la joven era político y la fiesta mostró abundancia a los convidados.

Enok crecía en la ciudad y su salón de peluquería llegó rápidamente a la cima. ¡Era realmente simpático el joven! Luego, alguien pensó que él sería un buen candidato a concejal, para traer votos al partido correspondiente. Tanto estimularon la vanidad del forastero que él decidió aceptar.

Para certificarse de la victoria, que dependería de aproximadamente doscientos votos, él cortaba gratis el cabello de todo cliente que prometía votar en él. Y él anotaba el nombre de la persona.

En la víspera de elecciones, su lista contaba con casi trescientos votos “garantizados”.

Entonces él, en su pureza y humildad, concertó con su esposa: “-Mira, Neuza, Yo tengo votos más que suficientes para salir electo. Así tú votas en tu hermano y yo voto en el Chiquinho Azul, que es mi mejor amigo en la ciudad”. Los dos eran de otro partido político, de oposición.

“-Sólo tú puedes ser tan bueno”, comentó la esposa.

Llegó el domingo, día de la elección y, en la misma noche, la cuenta de los votos.

Enok no tuvo ningún voto.

Al día siguiente, el lunes, él abrió el salón como era costumbre y comenzó a embalar sus herramientas, utensilios, espejos, cremas y lociones. Un morador que pasaba por ahí y vio ese movimiento diferente en la peluquería preguntó:

“- Enok, ¿qué estás haciendo? ¿Mudando la peluquería de lugar?

Y Enok, casi en estado de depresión respondió:

“Me estoy mudando de ciudad. Nunca vi gente tan falsa y fingida como la de esta ciudad”. Y volvió a su ciudad de origen.

Mi hermano no me dijo si se llevó también a la linda esposa que era natural de la ciudad…

Artículos relacionados